ビタミンDは、私たちが健康を維持する上で欠かせない栄養素のひとつです。

日本人はビタミンDが不足しがちといわれており、ビタミンDの必要性を感じている人は少ないかもしれません。しかし、ビタミンDは身体にさまざまな良い効果をもたらしてくれることがわかっています。

そこで今回はビタミンDの働きと、身体・肌・メンタルへの効果を解説します!

【目次】

ビタミンDは身体にどんな働きをするの?

ビタミンDは、脂溶性ビタミンの一種で水に溶けにくく油脂に溶けやすい性質を持ちます。

ビタミンDは食事やサプリメントからの摂取だけでなく、紫外線を浴びることによって皮膚で合成できるのが特徴です。

カルシウムやリンの吸収を促進させる働き

ビタミンDは肝臓や腎臓で分解・吸収されたあと、活性型ビタミンDという物質に変わります。

活性化ビタミンDは、カルシウムやリンが小腸の細胞膜に取り込まれやすくなるよう働きかけるため、腸管からのカルシウムやリンの吸収を促進させる働きがあります。

カルシウムやリンは骨を作る材料でもあるため、吸収を促進させると強く丈夫な骨を作るのに役立ち、骨粗鬆症や骨軟化症のリスクも下げられます。

骨粗鬆症は加齢と共にカルシウム吸収率が低下することで発症し、骨がもろく骨折しやすくなります。骨折は、高齢者が寝たきり状態になるきっかけにもなるため、骨の状態は健康寿命に大きく関係します。

また、子どもの場合もカルシウムやリンが不足すると骨の石灰化が妨げられ、骨軟化症(くる病)を発症する可能性があり、O脚になったり、背が伸びなかったりなどの症状が出ます。

ビタミンDの働きにより、このような病気のリスクを減らす効果が期待できるでしょう。

免疫機能を調整する働き

ビタミンDは「カテリジン」と「ディフェンシン」という2つの抗菌ペプチドを作り出せるため、免疫機能を調整する働きがあるといわれています。

抗菌ペプチドとは、アミノ酸が約十数〜数十個で構成された菌に抗う物質のことです。生体防御機能を備えており、菌の細胞膜に直接ダメージを与えて殺菌効果を発揮します。

カテリジンは、身体の表面でウィルスや細菌の増加を抑える働きがあります。一方ディフェンシンは、抗ウィルス作用があり、ウィルスの感染力を弱め生存率を下げる働きを持つ抗菌ペプチドです。

またビタミンDには、体内に侵入してくるウィルスを破壊する作用を持つ、免疫細胞のマクロファージを活性化させる働きもあります。

このように、抗菌ペプチドの生産や免疫細胞を活性化させる働きを持つビタミンDは、免疫機能を調整し、花粉症をはじめとするアレルギー疾患の改善にも効果が期待できるとして注目を集めています。

ビタミンDの肌への効果は?

肌に良い栄養素といえばビタミンCのイメージが強いかもしれませんが、実はビタミンDも美肌を目指す上で欠かせない栄養素です。

肌のターンオーバーを促進

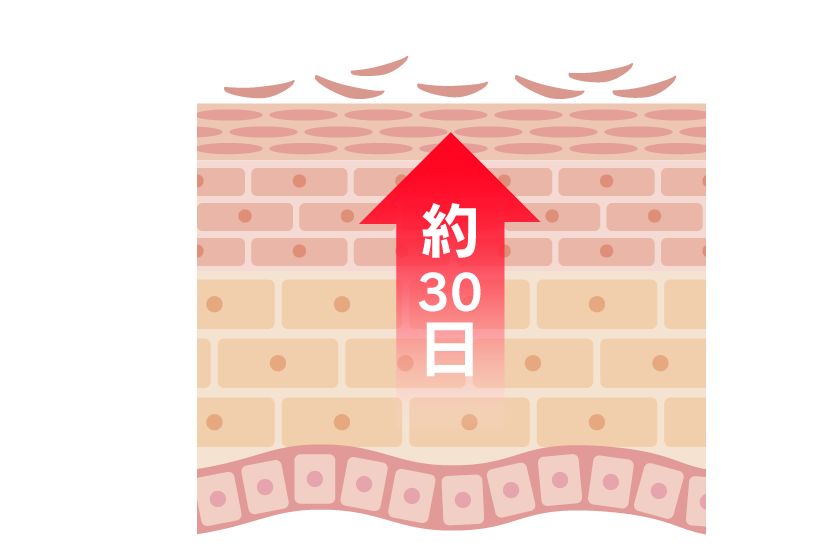

肌のターンオーバーとは、肌が生まれ変わるサイクルのことを意味します。

通常、肌は30日間を目安に古くなった皮膚が角質となって剥がれ落ち、新しい皮膚が表面に出てきます。これをターンオーバーと呼び、美しい肌を保つのに重要なサイクルです。

しかしこのサイクルは加齢と共に遅れていき、長期間古い角質が溜まることで肌のくすみやキメが粗くなるなど、さまざまな肌トラブルが起こってしまいます。

ビタミンDによる肌の細胞分裂を促す働きで、ターンオーバーを促進させ、健康的でくすみのないきれいな肌を目指すことができます。

肌のバリア機能を高める

ビタミンDは、抗菌ペプチドを皮膚の上に産生できるため、肌のバリア機能を高める効果が期待できます。

肌のバリア機能とは、皮膚組織の一番上にある表皮の角層が持つ機能のことです。バリア機能があることで、体内の水分が蒸発するのを防ぐほか、大気中の汚れや細菌、活性酸素などの外敵から肌を守ってくれます。

活性酸素が増えすぎると、体内の細胞を酸化させ、肌のシミやシワが増えるなど老化を促進させる原因になるため、活性酸素から肌を守るためには、肌のバリア機能を高めることが不可欠です。

また、特に肌が乾燥している人はバリア機能が落ちている可能性があるため、肌のバリア機能を高めるべく、積極的にビタミンDを摂ることをおすすめします。

肌のシワ・たるみを防ぐ

ビタミンD不足は、身体の骨だけでなく、顔の骨密度にも影響します。顔の骨密度が落ちると、顔の筋肉を支える力が弱まり、肌のシワやたるみにつながってしまうのです。

日本骨代謝学会などが発表した「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版」によると、女性は加齢と共に女性ホルモンのエストロゲンの分泌が低下し、それに伴い骨密度も低下してしまうと報告されています。そのため、若々しい肌を保つには代謝や筋肉量だけでなく、骨密度を保つことも意識しなくてはなりません。

美容と健康を維持するためには、正しい食習慣や適度な運動に加えて、骨密度を保つべくビタミンDの摂取も重要です。

ビタミンDはメンタルにも影響する?その理由は?

ビタミンDには、自律神経のバランスを整える「セロトニン」の分泌を調整する働きがあるため、メンタルを整えたり、うつ病を改善したりする効果があるといわれています。

セロトニンは、日光により分泌が促され、精神の安定や平常心、安心感をもたらしてくれることから「幸せホルモン」とも呼ばれる脳内ホルモンのひとつです。しかし、最近では紫外線による肌へのダメージを気にして日焼け対策をしている人や、屋外での活動が少ない人が多く、ビタミンDやセロトニン不足が懸念されています。

セロトニンが減少すると自律神経の調整が上手くいかず、イライラしたり眠れなくなってしまったりなど、心と身体のバランスが崩れてしまうことがあります。自律神経を整えるためにも、ビタミンDの摂取を意識し、最低でも1日15分程度は日に当たるよう心がけましょう。

心と身体、美容にも効果的なビタミンDを正しく摂ろう

ビタミンDは、強くて丈夫な骨を作り骨密度の維持に役立つほか、免疫機能の調整や肌のターンオーバーの促進、セロトニンの生成なども期待できる、心身の健康に欠かせないビタミンのひとつです。

骨密度の維持では、骨粗鬆症のリスクを低減するだけでなく、顔のシワやたるみを抑制するなど美容面でも効果が期待でき、セロトニンは精神状態を安定させ、うつ病の予防改善やストレスの低減の効果が期待できます。

しかし、ビタミンDはたくさん摂ればより良くなるというわけではなく、適切な量を摂取することが大切です。18歳以上の成人男性や女性のビタミンD摂取目安量は、1日8.5μgと設定されています。ビタミンDを摂りすぎると健康を害する恐れもあるため、サプリメントから摂取する場合には用法用量を守り、正しく摂取しましょう。

人の心と身体は、普段の生活習慣と食事の影響を受け作られていきます。

より健やかな生活を送るためにも、普段の食事ではどんな栄養素が摂れていて、何が不足しているのかを意識してみてはいかがでしょうか。まずは口にするものを何か一つでも変えてみると、将来がより良いものになるかもしれません。

何から変えようか迷っている方は、「琉然菜果」はいかがでしょうか。「琉然菜果」に使用されている25種類すべての素材は、沖縄の自然で作られた素材を使用しており、気になる添加物である着色料や保存料、合成甘味料も不使用なので、安心して飲めます。「琉然菜果」はドリンクタイプで、1日20mlを1〜2杯飲むことが推奨されています。今回ご紹介したビタミンDは、その推奨である1杯分で10μgの摂取が可能です。毎日1杯飲むだけで目安量をクリアできるので、食材からビタミンDを意識しなくてもよくなります。

嬉しいのはビタミンDが含まれているだけではなく、ほかのビタミンやミネラル、栄養成分が含まれている点です。ビタミンはボタンボウフウやニガウリ、ホソバワダン、しょうが、タンカンに含まれているビタミンCが、ミネラルはマグネシウム、リン、カルシウム、鉄、亜鉛、銅、マンガンが、栄養成分はボタンボウフウに含まれているクロロゲン酸、クミスクチンに含まれているロズマリン酸(ポリフェノールの一種)、秋ウコンに含まれているクルクミン、水前寺菜に含まれているアントシアニンなどがあります。

「いつも作っている料理で本当に栄養が足りているのかな…」「料理はしないから簡単に摂取できる健康食品を探していた!」という方にぴったりの「琉然菜果」。通販で定期購入にすれば毎月自宅に届くのも便利です。まずは一度、お試しください。

琉然菜果の詳細はこちら

https://charging-plus.com/gold/ryuzensaika/